おしらせ Information

-

2025.12.22

-

2025.12.19

第33回企画シンポジウムのイベント参加記 をアップしました。

-

2025.11.20

次回「知の形成史」 の情報をアップしました。

-

2025.10.03

次回イベント企画 の情報をアップしました。

九州大学人社系協働研究コモンズ

Collaborative Platform in Research and Education

on Humanities and Social Sciences

研究コモンズの4つの指針はこちら

Event News!

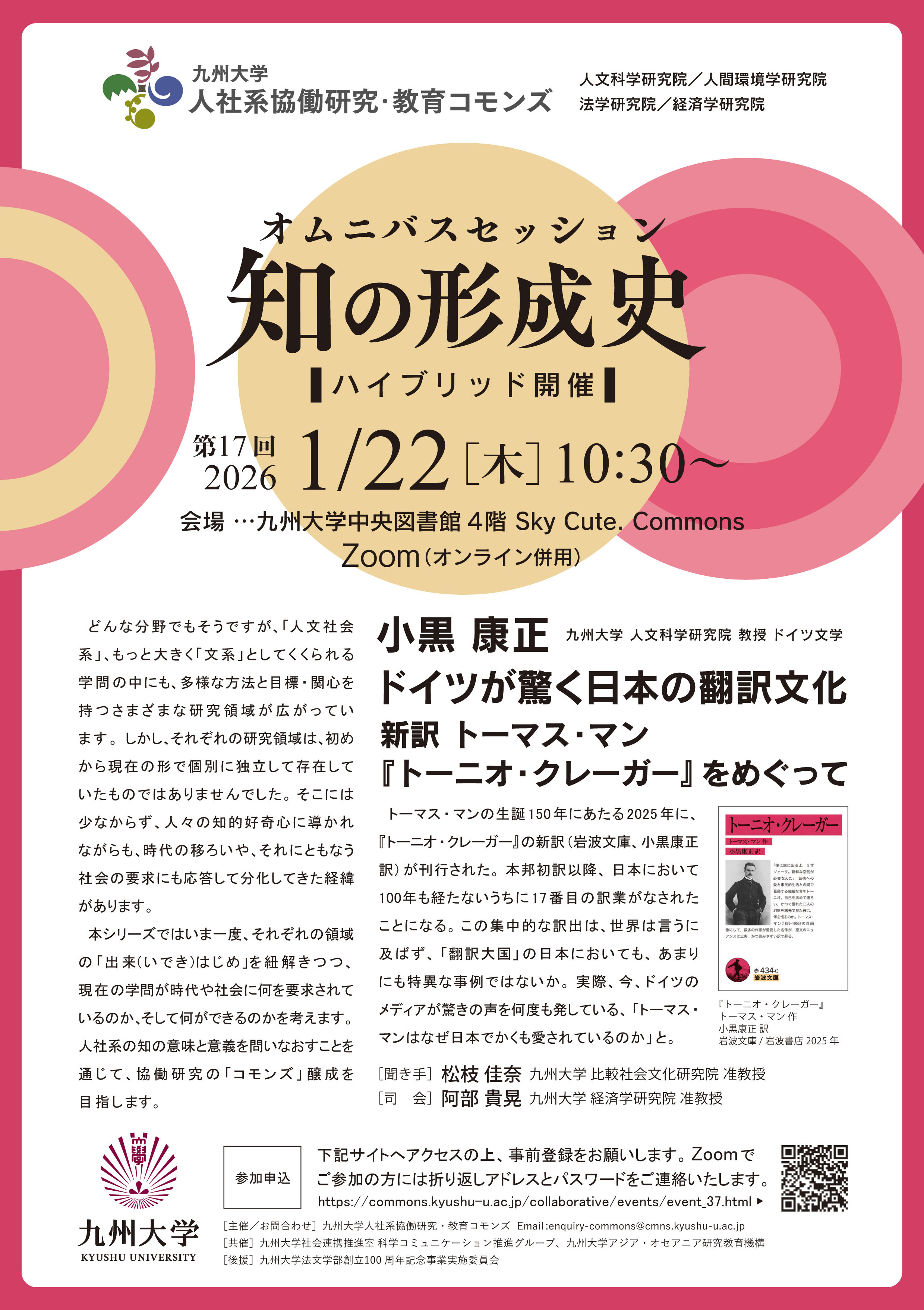

1月22日 開催

第36弾 企画

知の形成史 #17

を開催します。

2025.12.22

▶ 小黒康正(九州大学人文科学研究院教授 ドイツ文学)

ドイツが驚く日本の翻訳文化 新訳トーマス・マン『トーニオ・クレーガー』をめぐって

トーマス・マンの生誕150年にあたる2025年に、『トーニオ・クレーガー』の新訳(岩波文庫、小黒康正訳)が刊行された。本邦初訳以降、日本において100年も経たないうちに17番目の訳業がなされたことになる。この集中的な訳出は、世界は言うに及ばず、「翻訳大国」の日本においても、あまりにも特異な事例ではないか。実際、今、ドイツのメディアが驚きの声を何度も発している、「トーマス・マンはなぜ日本でかくも愛されているのか」と。

▶ 松枝佳奈(九州大学比較社会文化研究院准教授)

▶ 司会:阿部貴晃(九州大学経済学研究院准教授)

Event News!

2月10日 開催

第38弾 企画

教育データとは何か:九州大学における活用事例から考える可能性と課題

を開催します。

2025.12.17

教育データは,学生の学びの過程や授業の実態を可視化し,教育の質を高めるための重要な手がかりとなります.本講演では,九州大学においてMoodleなどの教育支援システムを通じて蓄積される教育データをどのように収集・分析し,授業改善や学習支援に活かしているのかを具体的に紹介します.さらに,AIを活用して学習状況を分析し,個々の学生へのフィードバックや早期支援につなげる試みを取り上げ,教育データの活用がもたらす学習環境の変化と,その推進にあたって直面する技術的・制度的な課題について考察します.